Смоленская виктория: 525 лет битве, которая подарила России будущее

«Ведрошская битва» — как знать, если бы не она, то, возможно, не было бы уже ни Москвы, ни русского государства, ни нашей православной веры

14 июля исполнилось 525 лет со дня битвы на реке Ведроши вблизи Дорогобужа. На смоленской земле была предопределена вся дальнейшая судьба России.

Смоленск — жертвенный спаситель Отечества

Многострадальная и героическая смоленская земля неоднократно становилась ареной кровопролитнейших боев, в которых решалась геополитическая судьба всего нашего Отечества. В то же время, Смоленщина, как и подобает настоящему герою, никогда не кичилась своей значимостью, скромно отдавая исторические лавры другим регионам, чаще всего — Москве.

Судите сами. Двадцатимесячное противостояние лучшей на тот момент армии Европы — войску польского короля Сигизмунда в 1609-1611 годах. Увязшие в осаде Смоленска главные силы Речи Посполитой не смогли прийти на помощь польскому гарнизону в Кремле. И именно это, в конечном итоге, предопределило изгнание оккупантов из столицы и из России в 1613 году народным ополчением Минина и Пожарского.

Два века спустя к смоленским стенам подошел Наполеон и его Великая армия. Да, ожесточенная битва за Смоленск была совсем недолгой. Но эти два кровавых дня не дали французам вклиниться между русскими армиями и разбить их поодиночке. Потом уже было и Бородино, и опустевшая сгоревшая Москва, и поспешное бегство из столицы «покорителей Европы». И, кстати, «ответочка» прилетела французам опять-таки не где-нибудь, а на нашей смоленской земле. В ноябре 1812 года под Красным Кутузов громил Наполеона уже со всей широтой и размахом русской души.

Летом 1941 года германские войска неумолимо шли на Москву. План «Барбаросса» реализовывался со всей его неумолимостью: советская столица должна была пасть к началу сентября. Но не случилось. Увязли гитлеровцы в смоленской земле на целых два месяца. Да, наш родной Смоленск немцы захватили уже 28 июля, но затем до 10 сентября не могли вырваться из «горячих» в прямом смысле слова объятий древней русской земли.

За эти дни вермахт не досчитался почти полумиллиона «Гансов и Фрицев» — 441 тысячи, если быть точнее.

В итоге к Москве немцы подошли не в блаженной неге «бабьего лета», а в преддверии «генерала Мороза», к тому же, в весьма потрепанном состоянии.

Дальше уже были большие победы и самая главная — в мае 1945-го.

Вот так неоднократно за свою историю Смоленск жертвовал собой, погибал в бою и, тем самым, спасал Родину от неминуемой катастрофы.

Сражения, о которых было сказано выше, занимают особое место в русской истории. Они на слуху. Про них написаны тома исторических научных исследований и художественных книг, сняты фильмы и поставлены спектакли. Им посвящены многочисленные памятники, украшающие смоленскую землю. Десятки тысяч туристов с интересом внимают рассказам о них из уст искушенных смоленских экскурсоводов.

Но есть одна историческая битва, также непосредственно связанная со смоленской землей, про которую нынче редко можно услышать. А меж тем значение этого сражения для судьбы России ничуть не меньше, а возможно даже и больше, чем у вышеперечисленных. Это битва на реке Ведроши (поскольку имеются разночтения в названии этой ныне не существующей реки, договоримся использовать ее наименование в третьем склонении — Ведрошь).

«Ведрошская битва» — как знать, если бы не она, то, возможно, не было бы уже давно ни Москвы, ни русского государства, ни нашей православной веры. А если бы и было, то совсем не то, что носит сегодня и в веках гордое имя Россия.

Два русских центра притяжения

К 1500 году сложилась ситуация, при которой единого русского государства не существовало. Удельные княжества (Москва, Киев, Новгород, Псков, Рязань, Тверь) жили сами по себе. Каждый правитель мнил себя «пупом земли» и «центром вселенной» и в каждом соседнем княжестве видел врага и угрозу для своей власти.

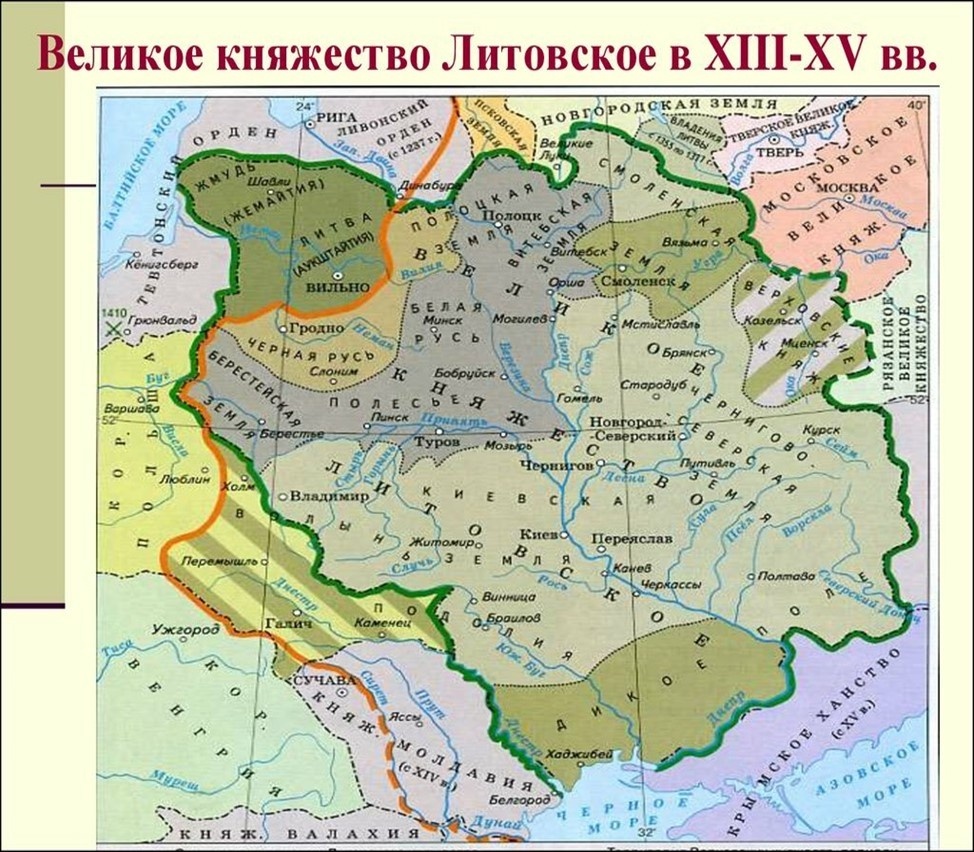

Меж тем настоящие враги не дремали. Большая часть западных и юго-западных исконно русских земель была захвачена Польшей, Литвой, Венгрией. В частности, в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ) к концу XV века входили земли Малороссии, Белоруссии, Смоленщины, Брянщины.

При этом надо отчетливо понимать, что из себя представляло в те годы Великое княжество Литовское. Фактически ВКЛ было отдельным русским государством. Причем, не каким-то мелким геополитическим образованием, а настоящим конкурентом Москвы в деле объединения русских земель вокруг единого центра.

Княжеством правили литовские князья. Но подавляющая часть земель, простого населения и элиты были русскими. Государственным и письменным языком был русский. Литовский же язык был распространён только среди низшего сословия населения этнической Литвы, хотя постепенно литовцы сами переходили на русский как более современный и развитый язык.

Кроме того, литовцы совсем недавно вышли из балто-славянской этноязыковой общности. Их предки издревле поклонялись Перуну и Велесу, единым с русами богам. Таким образом, русские и литовцы ещё недавно были единым народом, с общей духовной и материальной культурой. И в рамках объединенной державы снова могли стать одним народом.

ВКЛ было мощной державой и в военном плане. От Золотой Орды её границы были под надежным прикрытием других русских земель. У княжества, в отличии от иных русских центров, истощенных игом, имелся серьёзный экономический потенциал. В целом, имелись все предпосылки к тому, чтобы возглавить процесс объединения всех либо большей части русских земель. Однако литовская верхушка не смогла использовать эту уникальную возможность. Местная элита постепенно пошла по пути вестернизации, полонизации и католизации. Литовская шляхта (боярство) ополячивалась, а крестьянство закрепощалось по польскому образцу, общинники превращались в холопов-рабов. Это вызвало глубинный раскол между элитой и народом. В итоге Москва, изначально более слабое в военно-экономическом отношении и по людским ресурсам русское государство, взяла вверх и стала центром объединения Русской земли (русского мира-цивилизации).

Ситуация перед войной

В период правления Ивана III Васильевича (1462-1505) Москва перешла в решительное наступление. Пришла пора «собирать» исконно русские земли. Великий князь упрочил союзы с Тверским, Рязанским и Псковским княжествами. Ярославль, Дмитров и Ростов потеряли самостоятельность. Местные князья перешли на службу к московскому князю.

В 1478 году был повержен вечевой Новгород, его «либеральные» порядки были упразднены.

На Севере Москва подчинила себе Пермь, Югру и Вятку. Иваном Великим был брошен вызов Золотой Орде, которая находилась в процессе распада. В 1480 году русские перестали платить дань. Прежде могущественная Орда быстро развалилась, а Москва стала на востоке и юге вести наступательную политику, становясь новым центром северной империи.

Надо отметить, что к тому времени и русская армия претерпела значительные изменения. Образовалось поместное войско — многочисленное дворянское ополчение. Было налажено масштабное военное производство, в том числе, пушечно-литейное. Возросший военный потенциал вкупе с политико-экономическим укреплением державы и решительными действиями великого князя, позволил успешно отражать набеги и вторжения орд на юго-восточных границах, оказывать политическое влияние на Казань, Крым и прочие обломки Орды, расширять владения на северо-востоке и успешно бороться с Великом княжеством Литовским, Ливонским Орденом и Швецией за восстановление наших естественных рубежей на севере, северо-западе и западе.

Понятно, что стремление Москвы к «собиранию земель» натолкнулось на сопротивление Великого княжества Литовского. В 1480 году Орда вступила в союз с Литвой, направленный против Москвы. В свою очередь, Москва «дружила» с Крымским ханством против Литвы.

В то же время, некоторая часть знати Великого княжества стала переходить на сторону Москвы. На границе происходили постоянные стычки. Их причиной были погранично-территориальные споры. Так началась Русско-литовская война 1487-1494 годов, прозванная «странной войной», поскольку официально обе державы находились в мире на протяжении всего конфликта.

По заключенному в 1494 году миру большая часть земель, занятых русскими войсками, вошла в состав державы Ивана Великого, включая стратегически важную Вязьму. Литве возвращались города Любутск, Мезецк, Мценск и некоторые другие. Также было получено согласие русского государя на брак его дочери Елены с великим князем литовским Александром. Кроме того, запрещалось принимать беглых служилых князей вместе с вотчинами.

Однако главный западный форпост Смоленск все еще оставался под властью ВКЛ.

Повод к новой войне

Договор 1494 года обе стороны считали временным. Литовское правительство рассчитывало на реванш. Москва же планировала продолжить борьбу за возвращение «великого княжества Киевского» в его исторических рамках.

В 1497 году завершилась война Москвы со Швецией. Что было как нельзя кстати. Иван III был крайне разозлён стремлением обратить его дочь Елену в католичество. В качестве ответного шага московский государь снова начинает принимать на службу князей, бросивших литовскую службу. В апреле 1500 года под его начало переходят Семён Бельский, Василий Шемячич и Семён Можайский, который владел огромными вотчинами на восточной окраине Великого княжества Литовского с городами Белая, Новгород-Северский, Рыльск, Радогощь, Стародуб, Гомель, Чернигов, Карачев, Хотимль. Война становится неизбежной.

В ее преддверии великий литовский князь Александр Казимирович предпринял ряд шагов для упрочения своего военно-политического положения. В июле 1499 года состоялось заключение Городельской унии между Великом княжеством и Польшей. Также были укреплены связи Литвы с Ливонией и Большой Ордой (ханом Шейх-Ахметом). Однако оказать немедленную военную помощь Литве ни у Польши, ни у Ливонии, ни у Орды не получилось.

Разгром Литвы

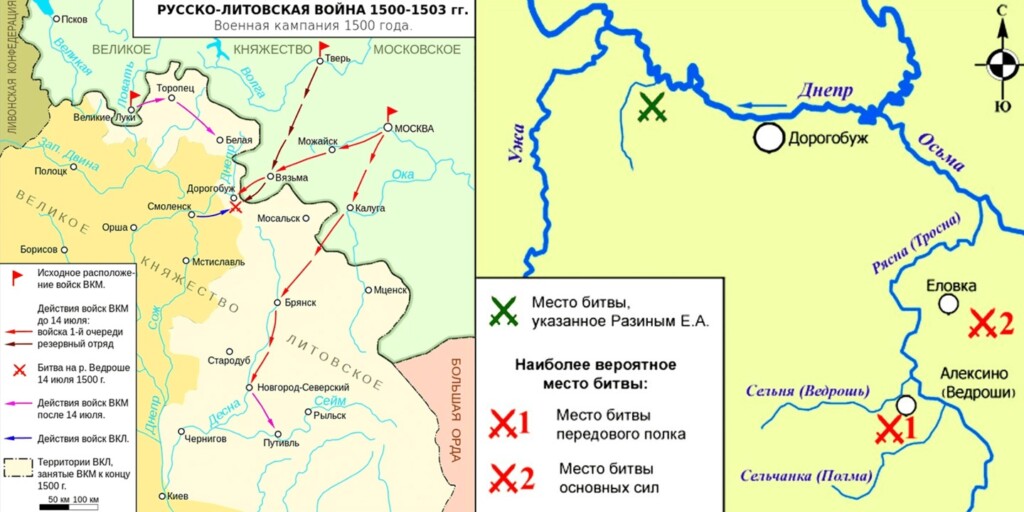

Пользуясь благоприятной внешнеполитической обстановкой, Иван Великий начал войну. Русская армия действовала по заранее продуманному стратегическому плану. Накануне войны были сформированы три рати: на торопецком, смоленском и новгород-северском направлениях. Также часть армии находилась в резерве, чтобы оказать помощь той рати, где будут обнаружены основные силы неприятеля.

3 мая 1500 года из Москвы к границе Литвы выступила рать под командованием служившего Ивану III казанского хана-изгнанника Мухаммед-Эмина и Якова Захарьича (Кошкина-Захарьина). Русские войска овладели Мценском, Серпейском, Брянском, а позже и Путивлем.

На других направлениях русское наступление также было успешным. Составленная из новгородцев рать под предводительством наместника Андрея Челяднина, усиленная полками удельных князей Волоцких, овладела Торопцом. Другая рать под командованием воеводы Юрия Захарьича (родной брат Якова Захарьича) овладела Дорогобужем. Возникла угроза выхода московской рати к Смоленску. Успешное наступление русской армии встревожило Александра Казимировича и его окружения. Была проведена срочная мобилизация, литовское контрнаступление ожидалось от Смоленска на Дорогобуж.

К Дорогобужу из Твери русские срочно перебросили рать под началом опытного воеводы Даниила Щени. Он соединился с отрядом Юрия Захарьича и принял командование над всей армией. Её численность достигала по некоторым оценкам 40 тысяч бойцов.

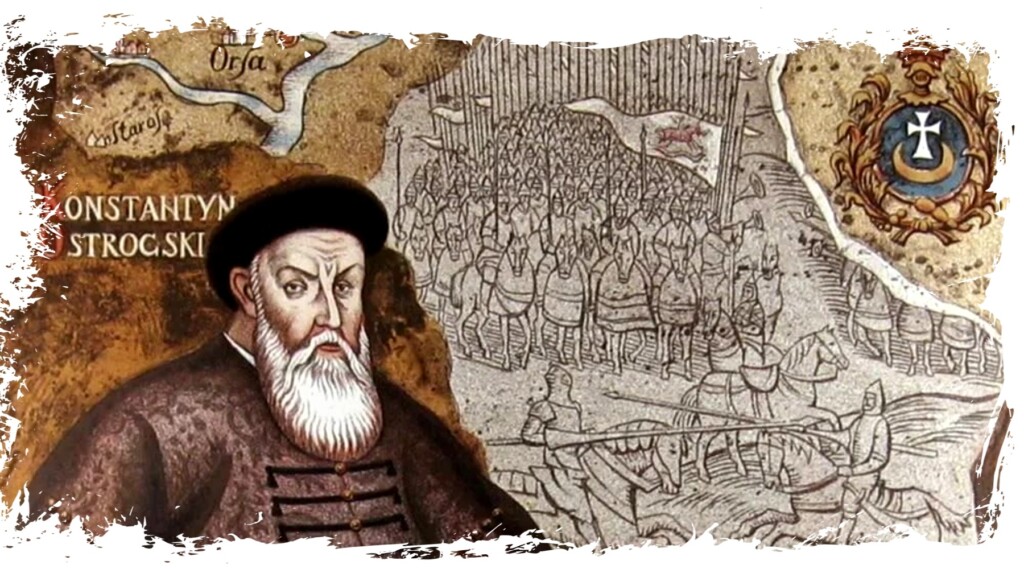

Как показали последующие события, решение о выдвижении резерва под началом одного из лучших полководцев Руси под Дорогобуж было верным. Из Смоленска через Ельню двигалась 40-тысячная литовская армия под командованием гетмана литовского князя Константина Острожского. Оценка численности войск каждой из сторон в 40 тысяч воинов представляется в той или иной степени завышенной, но в целом силы сторон были примерно равны. Обе армии встретились на смоленской земле в районе рек Тросны, Ведроши и Сельчанки под Дорогобужем. 14 июля 1500 года между ними произошло решающее сражение, ставшее главным событием всей войны.

Перед битвой русская армия располагалась в своём лагере на Митьковом поле, в 5 км к западу от Дорогобужа, за рекой Ведрошь. Через Ведрошь была перекинута единственная в этих местах переправа. Разведка вовремя доложила о подходе противника. Русские воеводы, намеренно не уничтожив мост, подготовили войска к бою. Основные силы составлял Большой полк Щени. Правый фланг был прикрыт Днепром, в районе впадения в него Тросны, левый — закрыт большим труднопроходимым лесом. В лесу расположили засадный полк — Сторожевой полк Юрия Захарьича. На западный берег Ведроши выдвинули передовой отряд, который должен был завязать бой и заманить врага на другой берег, где его ожидали наши главные силы. И этот план блестяще сработал.

В отличие от русских гетман Острожский шёл к месту будущего сражения без полных данных о противнике. Он имел приблизительные сведения пленных и перебежчиков. И считал, что перед ним стоит лишь небольшая русская рать. Поэтому литовцы с ходу опрокинули передовой полк русских, форсировали реку и врубились в ряды Большого полка.

Упорная битва продолжалась несколько часов. Исход её решил удар Засадного полка Юрия Захарьича. Русские войска вышли в тыл литовцам, разрушили мост и отрезали путь к отступлению. После этого началось избиение павшего духом врага. Только убитыми литовцы потеряли около 8 тыс. человек. Многие утонули во время бегства или попали в плен, включая самого гетмана Острожского и других воевод. Также русскими трофеями стала вся артиллерия и обоз противника.

Роль в истории

Победа русских войск в Ведрошской битве 14 июля 1500 года является одной из самых ярких страниц русской военной истории не только средневекового периода. В истории допетровской Руси её значение чрезвычайно велико. Полный разгром армии сильного противника в полевом сражении, сопровождавшийся пленением главнокомандующего вооруженными силами противоборствующего государства не только решил исход кампании, но и предопределил победу во всей войне 1500-1503 года.

Война же эта принесла впечатляющий успех, выдвинув молодое Русское государство на передний план европейских международных отношений. По своим итогам она может сравниться только с Северной войной 1700-21 годов. О моральном эффекте от Ведрошской победы лучше всех сказал Карл Маркс: «Изумленная Европа, в начале царствования Ивана едва замечавшая существование Московии, стиснутой между татарами и литовцами, была поражена внезапным появлением на её восточных границах огромного государства…»

В XVI веке известный австрийский путешественник, посол императора Священной Римской империи в Москве Сигизмунд фон Герберштейн написал, что московскому князю в одной битве и за один год удалось добиться того, что литовскому князю Витовту стоило многих лет жизни и превеликих усилий.

В российской военной истории Ведрошская битва рассматривается как продолжение и развитие лучших традиций русского военного искусства, заложенных на поле Куликовом. Исход сражения, как и в Куликовской битве, был решён флангово-тыловым ударом засадного полка. Но если на поле Куликовом такой манёвр зависел от действий противника, то здесь предпосылки для решающего удара были созданы самими русскими военачальниками.

Послесловие

А что же Смоленск? В 1500 году до Смоленска русские войска не дошли несколько десятков километров.

Дело, начатое отцом, через 14 лет до логического завершения довел сын Ивана Великого Василий III. Две осады Смоленска зимой и осенью 1513 года были неудачными. А 16 мая 1514 года началась последняя победная осада древнего русского города.

В начале июня во главе рати численностью в 5-6 тысяч человек к осаждённому городу прибыл победитель Ведрошской битвы князь Даниил Щеня.

Смоленск был подвергнут мощному артиллерийскому обстрелу. Деятельную помощь войску Василия оказывали итальянские и немецкие специалисты-инженеры, в частности некий артиллерийских дел мастер Стефан. На первых порах гарнизон Смоленска сражался стойко, но по мере того, как разрушения множились, а запасы иссякали, боевой дух защитников крепости всё более падал. Надежда оборонявшихся как и в прошлые разы возлагалась на прибытие деблокадного войска, формированием которого занимался король Сигизмунд I. Однако со временем становилось всё очевиднее, что гарнизон не сможет его дождаться.

31 июля литовский гарнизон сдался. Смоленским епископом Варсонофием был отслужен молебен, во время которого горожане присягнули на верность государю всея Руси Василию III. Смоленск почти на целый век вновь стал западным форпостом русского государства.